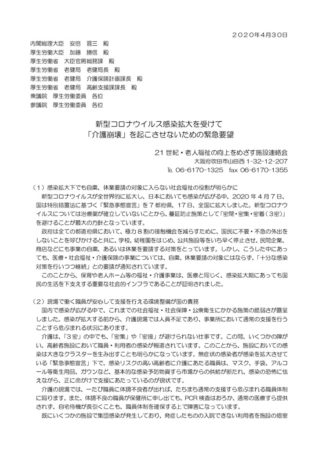

(21世紀・老人福祉の向上をめざす施設連絡会からぼ情報提供です)

(1)感染拡大下でも自粛、休業要請の対象に入らない社会福祉の役割が明らかに

新型コロナウイルスが全世界的に拡大し、日本においても感染が広がる中、 2020 年 4 月 7 日、国は特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を 7 都府県、 17 日、全国に拡大しました。新型コロナウイルスについては治療薬が確立していないことから、蔓延防止施策として「密閉・密集・密着(3密)」を避けることが最大の方針となっています。

政府は 全ての都道府県において、極力 8 割の接触機会を減らすために、国民に不要・不急の外出をしないことを呼びかけると共に、学校、幼稚園をはじめ、公共施設等をいち早く停止させ、民間企業、商店などにも事業の自粛、あるいは休業を要請する対策をとっています。しかし、こうした中にあっても、医療・社会福祉・介護保険の事業については、自粛、休業要請の対象にはならず、「十分な感染対策を行いつつ継続」との要請が通知されています。

このことから、保育や老人ホーム等の福祉・介護事業は、医療と同じく、感染拡大期にあっても国民の生活を下支えする重要な社会的インフラであることが証明されました。

要望書⇒こちら