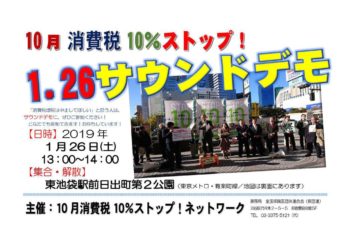

2019年1月26日(土)13:00~14:00、東池袋駅前日出町第2公園集合

「消費税増税は中止して欲しい」と思う人は、サウンドデモに、ぜひご参加ください!どなたでも参加できます!お待ちしています!

詳しくはコチラ⇒1.26サウンドデモ(東池袋)チラシと集合場所

消費税10%ストップ!ネットワークのページはコチラ⇒ここをクリック

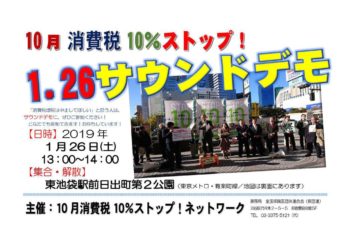

詳しくはコチラ⇒1.26サウンドデモ(東池袋)チラシと集合場所

消費税10%ストップ!ネットワークのページはコチラ⇒ここをクリック

2018年4月よりはじまった、「市町村国保の県単 位化」が引き起こす問題点と、強化が懸念される 強権的な差し押さえや滞納処分に対し、いま私 たちができることや、自治体に対して求められる ことを、講演や運動報告を交えながら学習します。 皆さまのご参加をお待ちしております。

チラシはコチラ⇒中央社保協 西日本ブロック 国保滞納・差押え学習会 チラシ

※中央社保協は、この署名に賛同・協力します。是非、各地域でも広げてください。

全国保育団体連絡会は、「よりよい保育を!実行委員会」に結集する団体のみなさまとともに、子どものための予算を大幅に増やし、安心できる保育・学童保育の実現を求めて、国会請願署名運動をスタートします。

特に昨今、待機児童の増加や保育士の劣悪な処遇の実態など、保育問題が社会的に注目されており、子どもたちの今と未来を支える保育の改善は国民的な課題になっています。そこで、今年の署名運動は、幅広い方々と一致できる5項目、

1.認可保育所・学童保育を整備し、待機児童を解消してください。

2.子どもの権利、発達を保障するために、職員資格・配置、保育室面積などの基準は切り下げず改善してください。

3.保育の質向上と安心・安全な保育のために、職員の大幅増員を図ってください。

4.職員の賃金・処遇を改善してください。

5.すべての子どもが等しく質の高い保育を無償で受けられるようにしてください。

を掲げ、国の施策の改善を求めていきます。

詳しくはコチラ⇒全国保育団体連絡会ホームページへ

政府は、高齢者を労働力として活用する施策を打ち出し、年金の支給開始年齢について、今後協議 するとしています。働かざるをえないような高齢者の貧困化、低額・無年金問題を、第一義的に解決す ることこそ国にもとめられています。そのためにも、安心できる年金制度の確立が求められています。 年金制度は支給開始年齢が徐々に引き延ばされ 男性は2025年に女性は2030年に完全に65歳支給と なります。また、2016年末に年金カット法が成立し、年金受給額の削減が21年4月から実施されます。 度重なる年金制度の変更のなかで、将来の見通しが立たないと青年の間で年金不信が広がっています。 年金は国民の権利です。日本の年金制度を将来にわたって若者も高齢者も「安心」できるものとするた めに、以下要請します。

請願項目

1.年金支給開始年齢の引き延ばしはしないこと。

2.マクロ経済スライドを廃止し、年金額の改定新ルールは実施しないこと

3.全額国庫負担による最低保障年金制度を創設すること

4.年金隔月支給を改め、毎月支給にすること。

介護保険では、これまでサービスの削減や負担増を図る制度の見直しが繰り返されてきました。10月から は在宅生活を支える基本サービスである生活援助について、国が定めた利用回数を超えた場合にケアプラ ンを届け出ることが義務づけられ、また、総合事業ではサービスの単価が低く設定されたことで事業所の撤 退が相次いでいる地域があるなど、利用者に新たな困難が生じています。一方で介護保険料は右肩上がり に増え続けており、 「保険あって介護なし」の事態がますます広がっています。現在の介護報酬では事業者 が抱える経営困難を打開できず、介護従事者の給与も低いまま推移しています。介護現場の人手不足は深 刻さを増しており、介護福祉士養成校では入学者の定員割れが続いています。こうした中、政府は、ケアプラ ンの有料化、軽度者サービスの総合事業への移行など新たな見直しに着手しようとしています。 サービスの削減・負担増を先行させる見直しでは、利用者・家族の生活を守り、支えることはできません。政 府が掲げる「介護離職ゼロ」方針にも逆行します。高齢化がいっそう進展していく中、経済的な心配をする ことなく、必要なサービスが必要な時に利用できる制度への転換はすべての高齢者・国民の願いです。同時 に、介護従事者が自らの専門性を発揮し、誇りをもって働き続けられる条件整備を一刻も早く実現させなけ ればなりません。

請願項目

1 生活援助や総合事業など、必要なときに必要なサービスを受けられるよう制度の抜本的な見直しを行うこと

2 介護保険料、利用料や施設入所費など負担の軽減を図ること

3 介護従事者の賃金・労働条件を大幅に改善するとともに、実効性のある確保対策を講じること

4 ケアプランの有料化や生活援助の保険はずしなど、サービスの削減や負担増につながる制度見直しを行わないこと

5 介護保険財政に対する国の負担割合を大幅に引き上げること。消費税によらない財源を国の責任で確保すること

全労連 介護・ヘルパーネットのチラシはコチラ⇒チラシ

2019年から、後期高齢者医療(75歳以上)の医療費窓口負担を現行1割から2割にする論議が、経済財政諮問会議(内閣府)や財政制度審議会(財務省)ですすめられ、社会保障制度審議会(厚労省)でも議論が開始されました。2割化となる負担増の計画に対して、老人クラブや医療関係団体から慎重な意見が相次いでいます。

戦前、戦後を体験してきた高齢者は日本経済の発展に寄与し、医療に安心してかかれる制度に支えられ世界一の長寿国をつくりあげてきました。しかし、この間、公的年金の受給額が毎年減少するなどの影響もあり、一人暮らしの高齢者の約半数は生活保護基準を下回り高齢世帯の27%が貧困状態に陥っています。

高齢者は健康で長生きするために、わずかな貯蓄を取り崩し日々の生活を送っています。このような厳しい実態に追い討ちをかける75歳以上の医療費自己負担の2割化は、高齢者の生活と健康に大きな影響を及ぼし大変困ります。

ついては、以下を請願します。

≪請願事項≫

1、75歳以上の医療費の窓口負担を2割にしないでください。