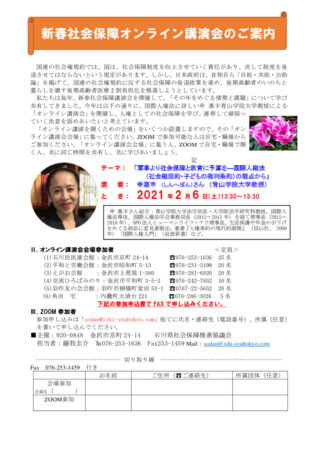

「軍事より社会保障と教育に予算を―国際人権法(社会権規約・子どもの権利条約)の観点から」

国連の社会権規約では、国は、社会保障制度を向上させていく責任があり、決して制度を後退させてはならないという規定があります。しかし、日本政府は、首相自ら「自助・共助・公助論」を掲げて、国連の社会権規約に反する社会保障の後退政策を進め、後期高齢者のいのちと暮らしを壊す後期高齢者医療2割負担化を推進しようとしています。

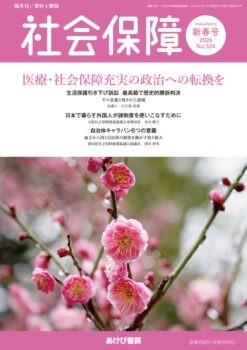

私たちは毎年、新春社会保障講演会を開催して、「その年をめぐる情勢と課題」について学び共有してきました。今年は以下の通りに、国際人権法に詳しい申 惠丰青山学院大学教授による「オンライン講演会」を開催し、人権としての社会保障を学び、連帯して頑張っていく決意を固めあいたいと考えています。

「オンライン講演を聞くための会場」をいくつか設置しますので、その「オンライン講演会会場」に集ってください。ZOOMで参加可能な人は自宅・職場からご参加ください。「オンライン講演会会場」に集う人、ZOOMで自宅・職場で聞く人、共に同じ時間を共有し、共に学びあいましょう。

案内チラシ、参加申込⇒新春社会保障オンライン講演会案内